为深入贯彻落实健康中国战略,进一步加强青少年艾滋病防治宣传教育工作,提高在校学生对艾滋病的科学认识和自我保护能力,2025年8月21日至8月28日东南大学关爱青年协会联合南京市雨花台区疾病预防控制中心和南京市青禾社会工作服务中心,面向板桥中学、江苏传媒中学、中华中等专业学校的3000余名学生开展了"风中少年 青春无艾"同伴教育活动, 为东南大学教育基金会“东南向善奖”获奖项目。东南大学关爱青年协会青檬小队的百余名讲师通过专业的健康教育和生动的互动形式,帮助学生们树立了正确的健康观念,增强了防艾意识,以青春视角传播科学防艾理念,为构建有助于青少年健康和谐成长的校园环境奠定了坚实基础。

青春期是青少年生理和心理快速发展的关键时期,他们对性与健康的认知尚不完善,容易受到片面信息和社会偏见的影响。通过科学系统的艾滋病防治宣讲,不仅能够帮助学生正确认识艾滋病的传播途径和预防措施,增强自我保护能力,还能引导他们树立理性、平等和彼此尊重的价值观,消除对感染者的歧视与误解。这对于保障青少年身心健康、促进校园健康教育和营造良好社会氛围具有重要意义。

一、暖场互动:打破隔阂,轻松开场

活动伊始的“击鼓传花”游戏迅速点燃现场气氛,鼓声停下时被抽到的同学需要做自我介绍或说出有关“性”这一充满迷雾的关键词的任何印象。刚开始有的同学面露难色,难以启齿,但依然说出了“性别”这一联想。虽然对此同学们都早已耳熟能详,但他依然算是迈出了最为关键的第一步。随后,现场的气氛逐渐点燃。“安全套”、“怀孕、“性病”等平日里难以言说的词汇,陆续出现在课堂上。轻松有趣的方式,不仅让同学和老师之间迅速消除了隔阂,还营造出了一种开放、平等的课堂氛围,为接下来的深入交流奠定基础。

二、情境体验:直观理解艾滋病防控

在“生命之源保卫战”环节,学生们分角色扮演“生命之源”“免疫屏障”和“病原体”。随着主持人的口令,“病原体”不断尝试突破免疫防线,而“免疫屏障”则拼力守护“生命之源”。课堂中不时响起笑声与掌声,讲师与同学们打成一片。这种既紧张又富有趣味的模拟,让同学们切身体会到免疫系统的重要性,并直观理解了艾滋病对人体免疫功能的破坏性。防艾的种子已经悄然地根植在了同学们的内心深处。

三、知识讲解:科学防艾,深入浅出

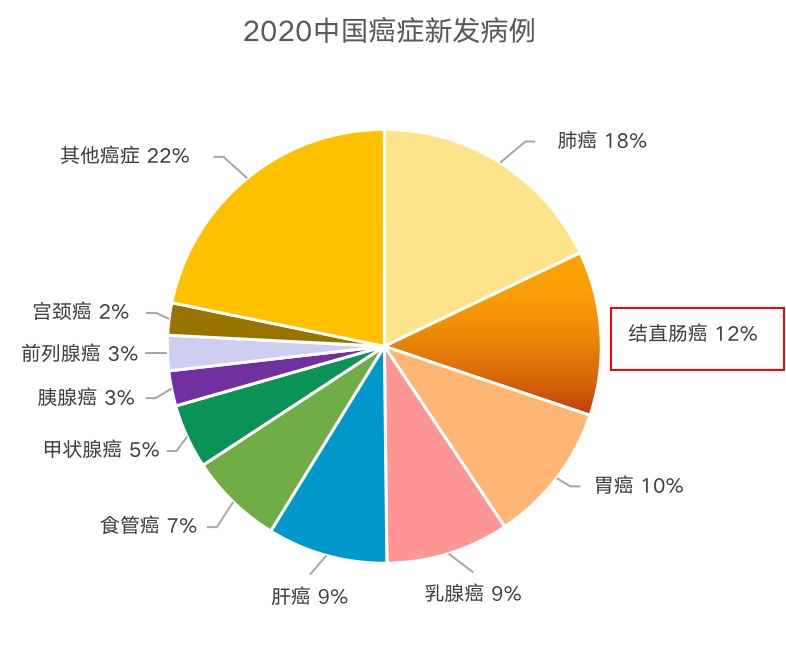

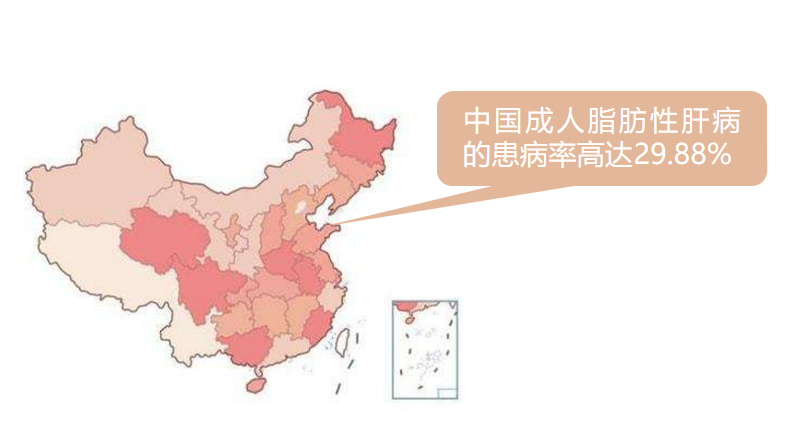

在知识传授环节,主持人们紧扣“没有高危人群,只有高危行为”的主题,结合社会当中形形色色的职业,如外科医生、直播网红、程序员等,附以大学校园乃至社会中的真实案例,引导学生正确认识哪些行为可能带来感染风险,且职业身份并不能作为远离感染的标准。通过数据展示(国内外艾滋病疫情现状)、情境问答、小组讨论等多样形式,学生们逐步建立起科学的防控观念。讲师们特别强调了三点核心内容:一是我们必须要承认艾滋病客观地存在于我们身边且与我们相关;二是正确认识传播途径与非传播途径;二是掌握科学防护措施,如安全套使用、HIV快检、PrEP/PEP药物预防;

四、谣言粉碎:以互动破解误解

网络谣言四起,在如今人云亦云的环境下,澄清常见的错误观念和恐惧心理必不可少。在“谣言粉碎机”环节,主持人提出了“蚊虫叮咬会传播艾滋病吗?”“共用餐具是否有风险?”“公共浴池能否感染艾滋病?”等可能会导致误解甚至谣言的常见疑问。同学们踊跃举手回答,在互动中逐一打破谣言。讲师们通过这种方式,不仅让同学们获得了科学答案,还让同学们学会了如何在日常生活中辨别和纠正流言,从而避免错误认知带来的恐慌与歧视,让自己以及周围的人不在危言耸听。

五、价值引导:尊重与关爱润物无声

将重点放在“态度与价值观”的培养上。呼吁大家用“艾滋病毒伴生者”替代“感染者”或“携带者”的称谓,以减少标签化和歧视。通过讲述青年群体中真实的生活故事,他们让同学们明白,艾滋病并不等于隔离或恐惧,而应以理解、平等和尊重的态度相待。这一部分让许多学生感触颇深,现场气氛由活跃转向了对艾滋病伴生者们生活现状的更多思考。

此次宣讲活动走进雨花台板桥中学,不仅是一场知识的普及课,更是一次青春与责任的对话。活动通过生动的互动体验和科学的知识讲解,让中学生群体在轻松氛围中获得了关于艾滋病防治的系统认知,有效填补了日常课程中相对薄弱的健康教育环节。活动不仅增强了青少年学生的防艾意识和自我保护能力,也进一步彰显了东南大学在公共卫生与健康传播领域的责任与担当。未来,东南大学将继续发挥学科优势与青年力量,推动防艾宣传教育常态化、长效化,为构建健康校园、护航青春成长贡献东大智慧与东大力量。

健康教育网

健康教育网